冬はもちろん夏でも手先・足先が冷たくて

万年、冷え性にに悩んでいます

現代女性の多くが冷え性やストレスに悩んでいますよね。

デスクワークで動くことが少なかったり

自律神経の乱れでも体温調節が上手くいかない事も

なるべく冷たい飲み物を避けたり

運動したりするけれど、、

他にもなにかおススメの温活ってありますか

最近注目されているのが「温活」の一環としての

よもぎ蒸しです。

私も長年体を温める為によもぎ蒸しをしています。

今回はよもぎ蒸しをご紹介させて頂きますね

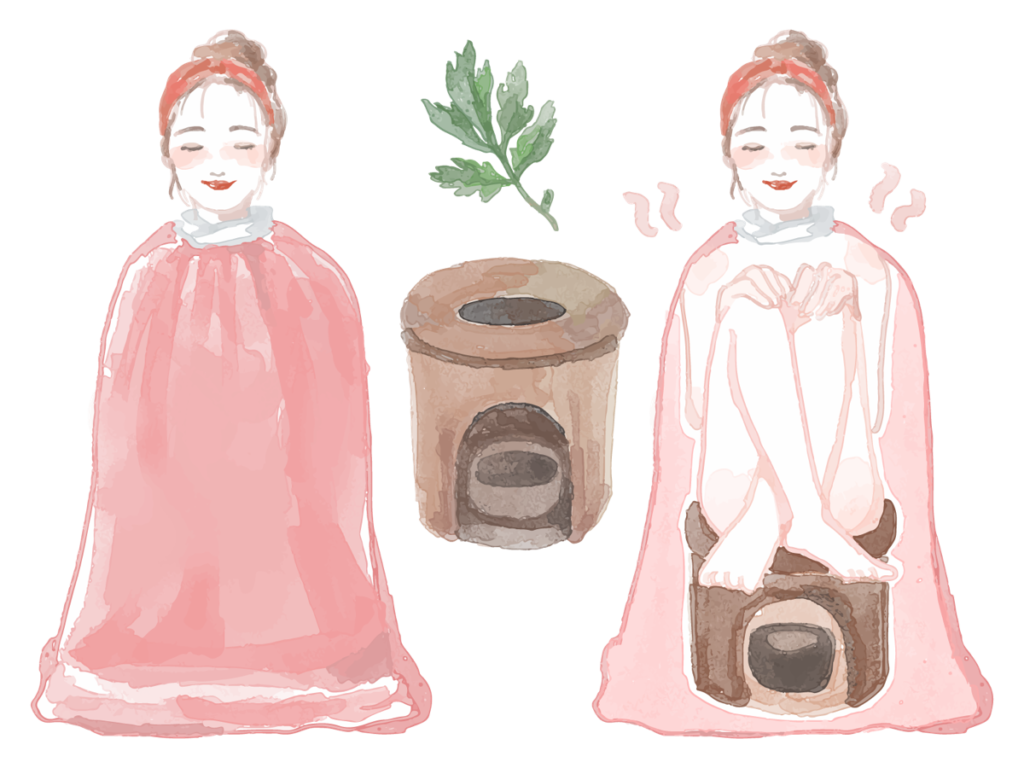

よもぎ蒸しとは?

「よもぎ蒸し」とは、よもぎの蒸気を利用して身体を温める伝統的な温熱療法です。

韓国発祥の美容法として知られていますが、

近年では日本でも多くの女性が取り入れています。

蒸気で直接体を温めることで血行促進や体温を上げる事を期待できます。

特に当店のよもぎ蒸しは

ハーブ読み取りよもぎ蒸し

という不思議なよもぎ蒸しです。30種類のハーブをかいでいただき

いい香り!と感じたものをブレンドします。

ハーブの香りを楽しむことで、心身の健康に良い影響を与えることが知られています。

例えば

1. リラックスしたい・眠りたい

ホッとしたいときや気持ちを落ち着けたいときには

- ラベンダー

- カモミール などのフラワー系がオススメ

2. 集中したいとき

集中して頭をスッキリさせたいとき

- ローズマリー

- ペパーミント などのミント系がおすすめ

3. リフレッシュ・気分転換

爽やかな香りのハーブは気分がリフレッシュし、元気が出ます

- レモングラス

- ベルガモット などの柑橘系がおすすめ

4. 女性特有のお悩み

女性特有の気持ちの揺らぎには

- レディースマントル

- ジャスミンフラワー などがオススメ

7. おなかの調子が気になる

食べすぎや体の中から冷えや不調を感じる時は

- アーティチョーク

- ジンジャー などがオススメです。

今ご紹介したのはほんの一部です。

30種類のハーブから何種類でも選んでいただいてokです。

よもぎ蒸しの独特な薬草の臭いが苦手と言う方もハーブの香りがプラスされる事で心地よく感じて頂けると思います。

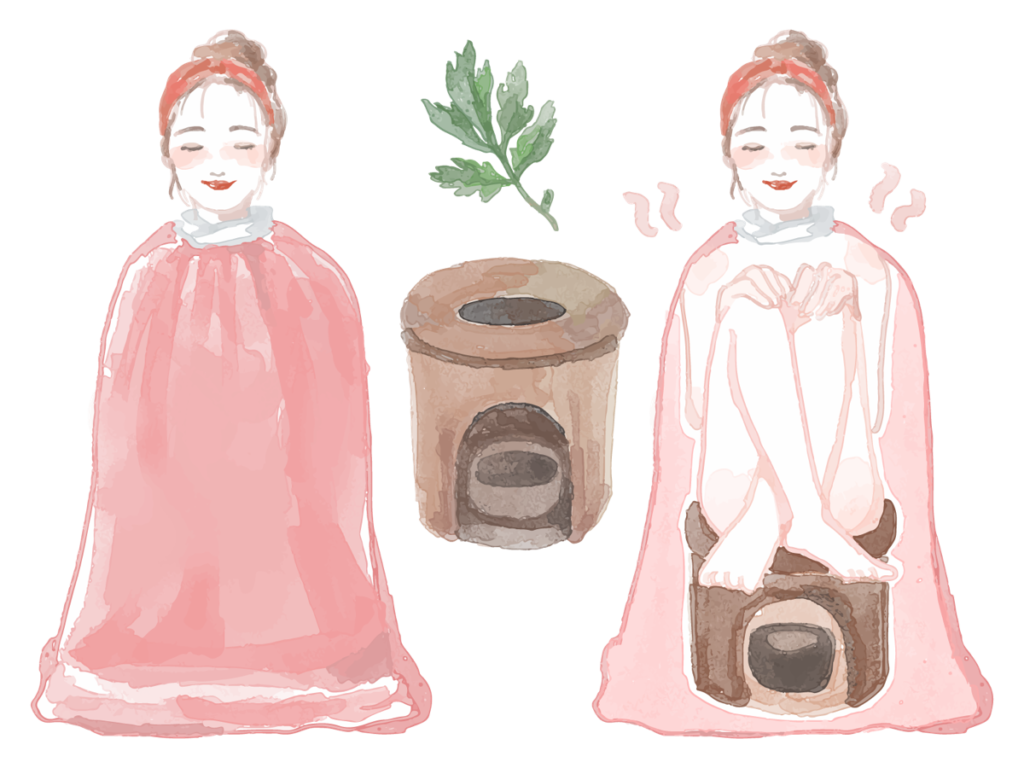

よもぎ蒸しの入り方

ハーブもあわせられるなんてやってみたいです

でもちょっと勇気がいりますね

確かによもぎ蒸しに興味を持っていただき

挑戦したいと思っても

初めては勇気がいりますよね。

では、次はよもぎ蒸しの入り方についてお話させて頂きます。

よろしくお願いいします

よもぎ蒸しは、よもぎや薬草を煮立たせた蒸気で下半身を中心に温める温熱療法です。

冷えやリラックス効果などが期待できます。

初めての方でも安心して楽しめるよう、基本的な流れをご紹介します。

1. 事前準備

🔹 服装:サウナマント(専用のマント)をお洋服を身に付けない状態で着用していただきます。

タオルもこちらでご準備しております

🔹 飲み物:水や白湯を準備しております。こまめに水分補給(500ml以上が理想)をしましょう。

🔹 食事:満腹や空腹の状態は避け、施術の1~2時間前までに軽めの食事を済ませるのが理想です。

2. よもぎ蒸しの流れ

1️⃣ カウンセリング(初回のみ)

体調や悩みに合わせて、使用するよもぎとハーブの種類を選びます。

2️⃣ 着替え

専用のマントを着用します。

3️⃣ 座る

穴の開いた専用の椅子(座浴椅子)に座り、よもぎの蒸気を下半身から全身に浴びます。

4️⃣ リラックス(20~40分)

蒸気を浴びながら深呼吸をし、リラックスしましょう。じんわり暖かさを感じるくらいでok。

温まる事が大切なので必ずしも汗が出なくても大丈夫です。心地よい温度が理想です。

5️⃣ 終了・汗を拭く

終了後はタオルで軽く汗を拭き、お着換えをします。

6️⃣ 水分補給・休憩

施術後も水や白湯をしっかり飲み、ゆっくり休憩しましょう。

3. 注意点

⚠ のぼせやすい方は無理せず短時間から

⚠ 高血圧、貧血、糖尿病など基礎疾患をお持ちの方は事前に相談を

⚠ キク科アレルギーの方はクマザサで代用しますので事前にお知らせください

(イネ科アレルギーの方はクマザサ不可です)

⚠ 妊娠中、産後すぐの方は入れません

⚠ 生理中の方も可能ですが生理用品は使用できませんのでご本人の判断となります

初めてのよもぎ蒸しは、無理せず自分の体調に合わせて楽しんでください。

リラックスして、温かさと心地よさを体感しましょう!

コメント